誠に勝手ながら、7月は6(日)、13(日)、20(日)、27(日)をお休みとさせていただく予定です。

※ 都合により急遽変更となる場合があります。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします

誠に勝手ながら、7月は6(日)、13(日)、20(日)、27(日)をお休みとさせていただく予定です。

※ 都合により急遽変更となる場合があります。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします

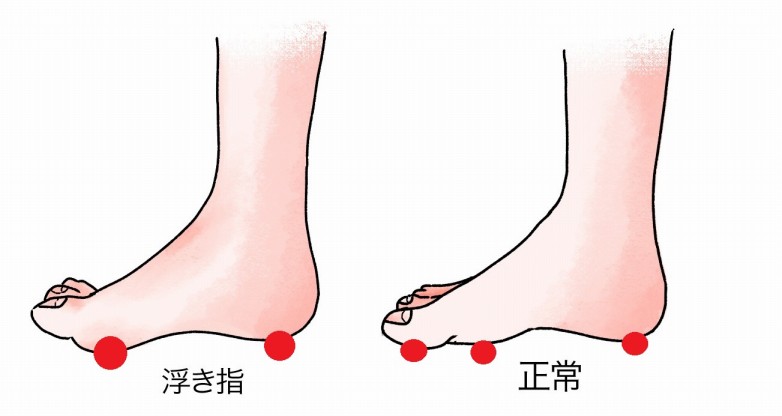

浮き指。文字どおり指が浮いて地面につかない状態のことを言います。明らかに指が浮いていればすぐにわかりますが、一見浮いていないようでも紙を差し込んで指の下に入れば浮き指です。

浮き指の問題として一番大きいのが「姿勢が崩れる」ということ。

人間の身体は体重を本来足裏の3点で支えるようにできています。この3点のうち最も重要な働きをしているのが指。指がしっかり地面についていないと身体を支えることはできないのです。

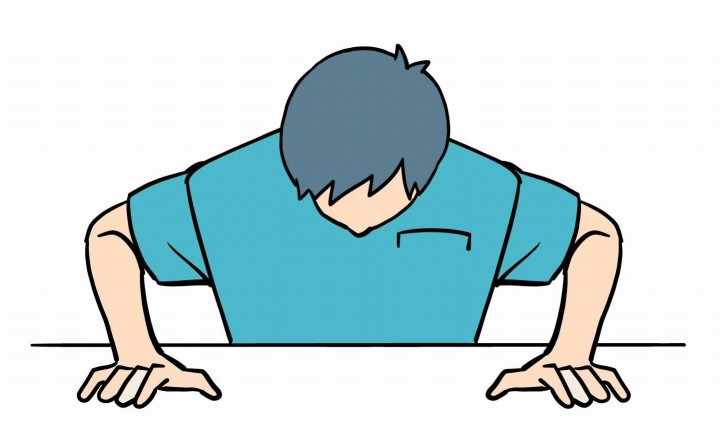

試しに、何かに手をついて立ち上がる、もしくは、手をついて座るときに「指を使わずに」行ってみて下さい。指を使ったときとの差は歴然だと思います。指が使えないと身体にかかる負担は大きくなります。本来、使わなくてもいい筋肉を使って体を支えたり動かすことになるので、そのしわ寄せはどこかに行きます。多くは足の小指、膝、股関節、背中、肩、首、あご、歯茎・・・などなど。

また、浮き指だと前方への踏ん張りがきかないので前に倒れやすくなります。それを防ぐためにかかと重心になりがち。かかとに重心がくると後ろに倒れそうになるので、それを防ぐために上半身が前のめりになってバランスをとる。つまり猫背の完成です。

猫背の問題点は、眼精疲労、頭痛、首痛(首の変形)、巻き肩、二重あご、腰痛、下腹が出る、お尻が垂れる、膝痛の原因になりやすいなど多くのトラブルを引き起こします。浮き指は単に指が浮いているだけで済む話ではありません。

浮き指になる原因としてひと昔前はハイヒールが挙げられていましたが、実は女性だけでなく男性も多く、年齢も小学生からお年寄りまで幅広く指が浮いてしまっている人が多いです。

共通しているのは履いている靴のサイズが合っていない。窮屈な靴はもちろん指を浮かせてしまいますが、意外と大きな靴も浮き指の原因になりやすいのです。靴を選ぶとき窮屈な靴は足によくないからと、幅広のゆったりなサイズが好まれますが、大きすぎるのも足によくありません。

指先に余裕がありすぎる靴を履くと歩くたびに靴の中で足が滑ります。 極端な例では靴が脱げてしまいます。 それを防ぐために無意識に靴を固定しようとして足のアーチを強くしたり、指先を上に反ったり曲げたりして踏ん張ってしまうのです。その結果、関節が曲がったまま固まってしまい、外反母趾、内反小趾 、浮き指といったトラブルになってしまいます。 同じことが長時間スリッパを履いたときにも起こりがちです。

10年ほど前に早稲田大学大学院スポーツ科学研究科が行った調査によると、l小学生の80%以上に接地不良、小学生4ー6年の男女で56%が浮き指になっているそうです。 小さいお子様の場合、小さくなってきつくなった靴は発育を阻害します。子供の足は発育が早いためすぐにサイズが合わなくなりますよね。 なのでそれを見越して大き目の靴を選びがちですが、大きくても足の発達を阻害するわけです。

浮き指に対する対策は、固まる前にとにかく指を曲げるストレッチをすること。固まってからも指を曲げてストレッチ。足指でグーを作ること。自力で出来なければ手で補助するなど外からの力を加えて何とか指を曲げてあげる(注:早く結果を出そうと無理をしてはいけません)

あとは下駄や草履など鼻緒のついた履物で指の力を使うのも効果的です。よくタオルを指で手繰り寄せる運動が紹介されますが、これはなかなか続けるのは難しいと思います。結果が出るまでおそらく早くて半年、だいたい1年は続けないといけないかもしれません。

カテゴリ:健康メモの記事一覧

最近は低体温の人が増えています。平熱が35度台というのが普通という感じになっています。中には34度台の人も。

1950年代の日本人の平熱は36.89度でした。現在は製造が禁止されていますが水銀体温計は37度が赤い文字になっています。これは37度が標準(平熱)だったということをあらわしているんです。

ところが、2008年度の医療機器メーカーの調査によると平熱が36.14度まで低下しているとのことです。現在では37度台というと微熱、平熱が35度台の低体温の人にとっては発熱ですよね。

体温と体に起こる関係は以下のとおりです。

この様に体温が下がるほど健康から遠ざかります。36.0度になると体温を上げようと筋肉が震えてきますし、35.5度になると排泄障害が起きたり、アレルギーが出現したりします。

人間の身体というのは上手くできていて、体温が下がるといろいろな反応を起こすことで体温を上げ、身体を健康な状態に戻そうとします。ですが、いつまでも低体温ということはその力が弱く戻せずにいるわけです。体温が0.5度下がるだけでも異常な状態のはずなのですが、現代人は簡単に36度ラインを超えているんです。それで身体が慣れてしまっている。痛み止めの薬、化学調味料やサプリメントなどの化学物質、糖質のとりすぎ、歩かなくなったことなどの筋肉量低下・・・原因はいろいろあると思います。

ところで、体温が低くて一番怖いのが免疫力の低下だと思います。免疫はあらゆる病気から守ってくれる強い味方です。ところが、体温が1度下がると免疫力は30%ダウンと言われています。

また、こういう報告もあります。大阪大学が2013年に「体温をあげて細菌から身を守る仕組み」を解明しています。体温37度になると白血球から病原体を殺す物質が作られることが判明しました。つまり、病原体を殺す仕組みが37度台で働き始めるということです。

体温をあげて細菌から身を守る仕組みがわかった -放射光がとらえた水素イオンの調節機能

http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/research_highlights/no_67/

さらに2019年には中国の中国科学院大学(世界トップの研究機関だそうです)の上海生化学細胞生物学研究所という機関から

「感染症を治癒するための体内のメカニズムは体温が38.5℃以上でないと発動しない」

https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(18)30495-3

(日本語で解説してくれているサイト)

https://indeep.jp/fever-is-great-healer-for-infections-cure/

なんて論文も出ています。「冷えは万病の元」という数千年前に確立している東洋医学の考えを科学的に立証したものとなっています。サイエンスの世界ではほんの数年前に判明したようです。

日本人の死因1位のガン。癌細胞は健康な身体でも毎日私たちの身体の中に発生しています。その数約5000個。人間の身体は37兆個とか60兆個の細胞でできているので5000個は微々たる数ですが、それを免疫が片っ端から殺して処理してくれているのです。毎日5000勝0敗の連勝記録(!)を続けてくれているので健康体が維持できているのですね。体温が1度下がると免疫の活動は30%ダウンします。免疫の連勝記録が途絶えたとき、殺し損ねた癌細胞が成長し、検査で発見できる大きさまでになると「○○ガン」と診断されるわけです。免疫が取りこぼしを起こす境界線が35度。そう考えると「体温が35度台が普通」って怖いと思いませんか?

ところで、ガン治療は最近、癌細胞を温めて死滅させるハイパーサーミア(ガン温熱療法)という治療法が注目されています。癌細胞を高周波で加熱して死滅させようという療法です。昔から癌細胞は39度で死滅するすることが分かっていました。ですが、医学や科学の力では効果的に温める方法が見つかりませんでした。外から直に加熱する程度では癌細胞のある深さまで届きません。そこで登場したのが高周波治療器。電磁波や超音波を用いて内部から温めようということです。

興味深いのがこの高周波治療器をマクドナルドが導入しているらしいです。牛肉パティは海外から冷凍された状態で輸入され、国内で解凍するのですが、この機械のおかげで内部まで均一に熱を加えることができ、表面から解凍をおこなうのに比べて肉汁の出る量が非常に少なくなったとのこと。旨みをぎゅっと閉じ込めたおいしいハンバーガーを作れるようになったというらしいです。世界で展開するマクドナルドが導入するおかげで機械のコストは下がることが期待されます。

ガンになればこういう機械に頼ればいいのかもしれませんが、やはり大切なのはガンにならない身体になること。患ってから慌てるのではなく、普段から発生した癌細胞を免疫が取りこぼしなく処理してくれる事だと思います。免疫が最大限に活動できるように自分の身体を温かい状態にすることです。

・体を冷やさない服装にする

・運動することで体温を作る筋肉の量を増やす

・シャワーではなくお風呂でじわっと汗をかく(脱水に注意)

・冷たいものを大量に摂取しない

・栄養はサプリメントではなくなるべく食物から

・糖分を控える

・足つぼで血液循環の良好な身体にする

など、温活にはいろいろありますが、まずはご自分の体温が36.5度あるかどうかの確認を。

カテゴリ:足つぼ(東洋医学)の記事一覧